| 個人ワーク | 講座・ワーク | 研修・セミナー | 御予約・問合せ |

|

青色灯

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

通常の街灯状態 |

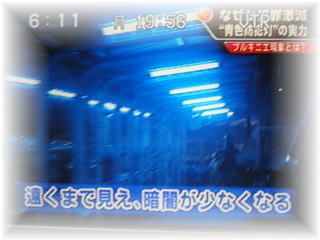

青色防犯灯 点灯状態 |

|

大阪市旭区の〈森小路京かい道商店街〉。米屋、畳屋、布団屋、パーマ屋……。長さ約380メートルの通りに66の店が軒を連ねる昔ながらの商店街に、青色防犯灯が導入されたのは今年4月のことだ。 昨秋、商店街で空き巣被害と自転車盗が相次いだ。「最近、物騒やな」。歳末特売を話し合う会議の場で誰ともなくつぶやいた一言がきっかけ。商店会の義平信明会長(70)が府警旭署に相談し、教えられたのが青色防犯灯だった。 我が国の第1号は、昨年6月に導入した奈良市秋篠台地区の住宅街。導入前の半年間に3件の空き巣と自販機荒らしがあったが、導入後の1年間で被害はゼロだった。 色彩心理学という学問分野がある。色が人間の心理に与える影響を研究する。例えば赤は人の感情に刺激を与え、興奮を呼ぶ。「闘牛士は赤い布を使います。本来、牛は赤い色を見分けることはできず、ひらひらと舞う布の動きに興奮しているだけ。赤に高ぶっているのは人間です」。色彩心理研究家の元永しずかさんは語る。 元永さんによると、青は〈癒やしの色〉だ。感情を静め、落ち着かせる効果がある。それを防犯対策に活用できないか。青色防犯灯はそんな発想に基づく試みだ。 それでも義平会長は言い切る。 |

| ページトップへ |

|

||

|

|

|

|

| 心理セラピスト 元永しずか TEL090-3594-3002 Email:forceb-power@nifty.com |

|

|

当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。 すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 Copyright 2000 Shizuka motonaga. All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission. |

|